【か】 アンティーク雑貨事典 一覧

カオリン

カオリナイト(カオリン石)を含む磁土。磁器製造に必要なガラス質や鉱物の複合要素になります。

カオリンの名前は中国景徳鎮の高嶺(かおりん)にちなんでつけられました。

ガラス器いろいろ(Other glassware)

調味料入れやビスケットバロー、シュガーポットなどアンティークガラスの小物は脇役にするのがもったいないほど、ステキなものがたくさんあります。

調味料入れやビスケットバロー、シュガーポットなどアンティークガラスの小物は脇役にするのがもったいないほど、ステキなものがたくさんあります。

ディスプレー用として飾ったり、実用として使ったりすると、毎日の食卓が楽しくなりますね。

小ぶりなソルト&ペッパーはコレクターに人気です。

一概に言えませんが、密閉性の高い金属の蓋つきはビスケット用が多く、キャンディーやボンボン入れは背が低くぽってりとした形が多いです。

ガラス細工の違い(Glass)

■グラヴィール彫刻

■グラヴィール彫刻

グラヴィール加工は、フランス語で彫刻の意味です。ガラスの表面に彫りを入れて模様や柄を作る装飾技法のことです。

グラスの表面に回転盤をあてて繊細な彫刻を施します。

彫刻された部分は、摺りガラス状の美しい模様となって表れます。

彫刻する面が、自分の見えている面から裏側ということもあって、大変高度な技を必要とされます。

グラヴィールは、粘り強く柔らかいクリスタルグラスや、ボヘミアングラスなどに使われる透明度の高いガラスに適した技法です。

グラヴィールはボヘミアのライン彫刻が有名です。

グラヴィールはボヘミアのライン彫刻が有名です。

中世の水晶彫りに使われていた技法で、16世紀からボヘミアで使われ、17世紀、18世紀に盛んとなりました。

■エナメル彩色

エナメル彩色は、古代から使われていたガラスの加飾技法で、エナメルを表面に彩画して低温で焼き付けたものです。

■カットガラス

回転盤を使用して、ガラス表面に様々な彫刻や切込み模様を施す装飾技法です。

グラヴィールより大きなグラインダーで、より鋭く深い様々なパターンの幾何学文様の彫刻を施す技法です

単にカットしただけでは、透明感は出ないので、研磨剤を変えて、何度も何度も磨きをかけます。

単にカットしただけでは、透明感は出ないので、研磨剤を変えて、何度も何度も磨きをかけます。

ガラス面に複雑な反射面ができ、輝きが増します。

ヨーロッパで始まった技術が、日本に伝わり、江戸切子や薩摩切子が生まれてます。

ガラスボトル(Glass Bottle)

ガラスの起源は古代メソポタミアまで遡ります。ローマ時代から中世を経て一般庶民の日用品として根付くのは17世紀後半になってからです。

ガラスの起源は古代メソポタミアまで遡ります。ローマ時代から中世を経て一般庶民の日用品として根付くのは17世紀後半になってからです。

鉛を含んだクリスタルガラスがイギリスで開発され、産業革命によって大量に普及しました。

19世紀後半から20世紀にかけてのアールヌーボ&アールデコ期にはフランスのガレやドーム兄弟、ラリックなどの作家が芸術的な作品を生み出し一世を風靡しました。

私たちがアンティークのガラスを手にできるのは18世紀頃からのもです。

この頃のガラスは、気泡や不純物も多く素朴な味わいがあります。

19世紀になると、技術の進歩により気泡はありますが、不純物はほとんど見られなくなり美しいものが増えます。

サイダーボトルや薬瓶(メディカルボトル)、インクボトル、ミルクボトルなどは、古いガラスボトル独特の味わいがありますね。

ミルクボトルは50年~70年代にかけて様々なメーカーの広告を入れるのが流行した為、形は同じでも色んなデザインボトルがあり広告塔の役割をしていました。

このようなボトルはADボトルはと呼ばれ、裏面と表面の2社の広告を入れて代金をシェアしたそうです。

コバルトブルーのお色のガラスボトルは劇薬などが入れられていたもので、NOT

TO BE TAKEN(触るな)のエンボスがあります。

カップ&ソーサー(Cup&Saucer)

お茶を楽しむ文化は西洋の暮らしの中で古くから根付いていた習慣です。

それだけにカップ&ソーサーは絵柄も種類も豊富にあります。

お茶を楽しむ文化は西洋の暮らしの中で古くから根付いていた習慣です。

それだけにカップ&ソーサーは絵柄も種類も豊富にあります。

一般的なコーヒー、紅茶用のカップ&ソーサー、ココア用、デミタス用、持ち手のないティーボウルまで、飲み物によって形も様々です。

製造された年代や国、メーカーのよって形も色々あります。

一般的に古いものの方が薄手にできていて、持った時に軽く感じます。

ヴィクトリア時代に作られたものは複雑な形をしています。

アールデコ期のものは、直線的な形をしています。

持ち手のないティーボウルは、東洋の茶器をモデルにしたんだそう。

ソーサーが大きくて深いのも、紅茶をお皿にうつして飲んだ為です。

ソーサーにお菓子が置けるテニスセットや、普通のコーヒーや紅茶用にダブルハンドルの持ち手の付いたものは病人用、デザート用など特別に作られた兼用カップ、3方向に持ち手のついた珍しいトリプルもあります。

貫入(Penetration)

貫入とは、陶器の焼成時における陶土と釉薬の収縮率の差によって生ずる陶器などの表面(釉薬)の細かいひび状のものです。

貫入とは、陶器の焼成時における陶土と釉薬の収縮率の差によって生ずる陶器などの表面(釉薬)の細かいひび状のものです。

陶器は、陶土に釉薬を塗って焼かれます。

その際、釉薬はガラスのように溶けて陶器の上を覆います。

窯で焼かれた後は次第に冷えていくのですが、その時の収縮度が陶土と釉薬とで違うのです。

この差により釉薬がひびのような状態になって固まります。

これを貫入と言います。

当時の技術では、陶器に貫入を全く入れずに焼成するのは不可能で、陶器の性質上、全く貫入がない陶器はないそうです。

貫入は乾いた状態ではほとんどわからないことも多く、使い込んでいくうちに飲み物の色がしみ込んで、ヒビのように見えますが、ここから割れたり水が漏れたりすることはありません。

貫入は一種の装飾効果として、アンティークの味として、貫入の入った素朴な表情を楽しんでみてくださいね。

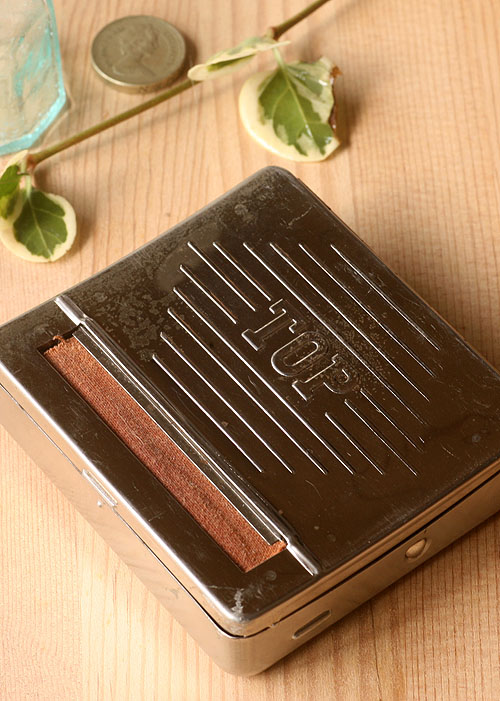

カン(Tin Can)

17世紀の終わり頃から、お菓子などの容器として作られ始めたブリキ缶は、コレクターの中でも人気のアイテムです。

17世紀の終わり頃から、お菓子などの容器として作られ始めたブリキ缶は、コレクターの中でも人気のアイテムです。

種類は、イギリスではビスケットやケーキ、トフィー(英国でメジャーなお菓子)缶が多いです。

トフィーは、バターと砂糖にベーキングソーダーなどを加えて鍋で煮詰めたお菓子です。

アメリカではポテトチップやラード缶など。

たばこ缶やレコード針が入ったニードル缶などあります。

缶の魅力は、形や絵柄の種類がとても多いこと。

文字入りが入っているものなど様々ですが、中にはイギリスロイヤルファミリーを描いたもの、クリスマス限定の絵柄などがあります。

生産が始まった1890年頃からオフセット印刷に代わる1950年頃までのものは、ほとんど人の手による点描で描かれています。緻密で発色もとても綺麗。

オフセット印刷は、20世紀初頭に開発された平版(オフセット)に水とインクを付けて刷る印刷技術の一つです。

特に1910年~1940年の間に作られた缶には、色合いの素晴らしい缶があります。

特に1910年~1940年の間に作られた缶には、色合いの素晴らしい缶があります。

またお菓子類の缶は美しいティン缶が多いのが特徴です。

これは、ホームメイドが当たり前だったお菓子をお店で買う事は贅沢の象徴で、贈答用として求められたからです。

販売容器としてではなく、量り売りのビスケットや自家製ケーキを保存するためのブリキ缶も作られ、家庭で使われていました。

3~5cmの小さなティン缶は、非常にレアで、ラグビーボールや魚、蝶などの形のかわいいものがあり人気です。

またコレクショングッズとして、人気が高いのは、皇太子や皇太子妃など、イギリス王室関係の絵が描かれた缶です。

またコレクショングッズとして、人気が高いのは、皇太子や皇太子妃など、イギリス王室関係の絵が描かれた缶です。

特にエリザベス女王の若いころの絵のものは、古い缶で希少です。

また、蓋ガラス張りになったティン缶は、中に詰めたマシュマロを見せながら店頭に並べられた販促グッズで、レアです。

キー(KEY)

一つ一つ沢山の歴史があり表情があるので、小さくても存在感がありますね。

一つ一つ沢山の歴史があり表情があるので、小さくても存在感がありますね。

永遠の魅力あふれるアイテムのひとつです♪

古い古い家具や昔の扉についていた鍵は、ヨーロッパの”鉄”文化には古くから強さやパワーの象徴だそうです。

風邪のお熱を下げるおまじないとして、鉄製鍵は錆ついているものほどいいらしく、窓の前にいっぱい置いておくと、熱が下がるとか。

古鍵は枕の下に置くといびき防止にも。

古鍵はオゾンを呼び込むと伝えられているんだそうです。

キッチンツール(Kitchentool)

産業革命以降一般市民の暮しは大きく変わり、一部の裕福な階級の人たちしか持てなかった道具や生活用品が、大量生産の波に乗って広く普及し始めました。

産業革命以降一般市民の暮しは大きく変わり、一部の裕福な階級の人たちしか持てなかった道具や生活用品が、大量生産の波に乗って広く普及し始めました。

その変化が最も現れたのが台所道具でした。

台所用品も、土器や木などのハンドメイドの容器はブリキやホウロウ、ガラスへと変わりナイフやレードルなどの調理器具は20世紀に入ると、どんどん細分化され様々な専用調理器具が登場しました。

また19世紀半ばにオーブンが開発されたことでケーキやパンも家庭で作られるようになり、それに伴うお菓子作りの道具も製品化されました。

これらに加え、ショップが食品を販売する際、陶器の容器を用いるようにまります。

この販売用陶器は当時の習慣で土に埋められました。

キャニスター(Canister)

紅茶やコーヒーが一般的な飲み物として普及し始めた19世紀半ば以降、それらを保存するよう気が一般家庭でも必要になり、20世紀には陶器やホウロウのキャニスターが大量生産されるようになりました。

紅茶やコーヒーが一般的な飲み物として普及し始めた19世紀半ば以降、それらを保存するよう気が一般家庭でも必要になり、20世紀には陶器やホウロウのキャニスターが大量生産されるようになりました。

円柱に蓋が付いた形が一般的なのでどれも同じように見えるかもしれませんが、実は国によって特色があります。

まず、セットの個数。ほとんどセットで作られているのですがイギリスは2~3個セットで同じサイズ。

フランスは少しずつ大きなの違う入れ子式の6個セットが普通です。

最近では、セットが完全に揃っているものはなかなかないです。

デザインは、イギリスは英語。フランスはフランス語。

そしてイギリス製は絵が描かれたものはほとんどないです。

その代り英字デザインの種類が豊富です。フランス製は花柄やチェックなど美しい絵柄が施されています。

ホウロウのキャニスターは表面に書いている文字をチェック!コーヒー、紅茶、小麦粉、砂糖は定番で、フランスのものはこれらにコショウ、パスタがつきます。

ホウロウのキャニスターは表面に書いている文字をチェック!コーヒー、紅茶、小麦粉、砂糖は定番で、フランスのものはこれらにコショウ、パスタがつきます。

これ以外にも、TAPIOCA、MACARONIなどはレアです。また単に砂糖ではなく○○用シュガーなどと細かくされているのも希少です。

アンティークのキャニスターはホウロウ製のイメージが強いようですが、他の素材でも魅力的で良品が作られています。

主流は陶器製と、扱いやすいブリキ製の2タイプです。

陶器のキャニスターで有名なのは、コーニッシュウエア。

イギリスのTGグリーン社が100年前から製造しているシリーズで、特に白とブルーのボーダーのコーニッシュブルーが有名ですね。

ブリキ製品はイギリスよりもアメリカが主流でティンキャニスターは4こセットが基本です。

ヨーロッパのような文字表記はほとんどなく、特にランズバーグ社製のハンドペイントのフラワー柄など、キッシュでキュートな絵柄が多いです。

ヨーロッパのような文字表記はほとんどなく、特にランズバーグ社製のハンドペイントのフラワー柄など、キッシュでキュートな絵柄が多いです。

ランズバーグ社は、アメリカで有名なブリキ缶のメーカーです。

ハンドペイントの華やかなブリキ缶を多く製造していました。

キャニスターには専用ラックがセットされていたものもあります。

キャニスターそのものさえセットでそろう事が少ないだけに、そのラックまでコンディションの良い状態で残っているものは非常にレアです。

ティン缶はラックもブリキでシンプルなL字型の壁掛けタイプが主流です。

重みのある陶器のキャニスターの場合は木製で置き型のラックが多いようです。

●コールドプレスレタリングとは、ホウロウの上から印刷をして焼き付ける文字入れの手法です。手で触ると浮き出ています。

●インサイドレタリングとは、ホウロウ製品に施されている文字入れの法です。文字部分が少しくぼんだ仕上がりになる珍しいものです。

●ホウロウのお手入れ:表面のガラス質が摩擦するので、「金属たわし」や「クレンザー」の使用は控えたほうがいいです。

●ホウロウのお手入れ:表面のガラス質が摩擦するので、「金属たわし」や「クレンザー」の使用は控えたほうがいいです。

柔らかい布やスポンジに中性洗剤を付けて洗うといいです。

また急激な温度変化にも気を付けましょう。

空焚きや、焦げ付きなどが生じた場合に、冷たい水につけてしまうとホウロウの表面にひび割れることがあります。

十分冷ましてから焦げや汚れをふやかして取ってみてください。

キャンドルベース(Candle Base)

電気の証明が普及し始めたのは19世紀に入ってからですが、イギリスの一般家庭、特に2階以上のお部屋に電気の配線が通ったのは1960年代になります。

電気の証明が普及し始めたのは19世紀に入ってからですが、イギリスの一般家庭、特に2階以上のお部屋に電気の配線が通ったのは1960年代になります。

キャンドルベースは生活の必需品だったんですね。

キャンドルベースと言っても卓上に置くものや持ち運びできる取っ手付きのキャンドルホルダーが多く残っているのも、寝室が2階でトイレは外にあるのが普通だったからです。

また軽くてお手頃のホウロウ製が多いのも特徴です。

また軽くてお手頃のホウロウ製が多いのも特徴です。

卓上に置くタイプは陶器製やガラス器でしっかりと安定感があるものが豊富です。

テーブルに置くような小さなものや、複数のろうそくを立てられる大型や、スタンドタイプもありました。

またキャンドルホルダーの進化したものがオイルランプになり、

可動式光源として重宝されました。

可動式光源として重宝されました。

キャンドルから電器の証明になるまでの間、活用されていたのがオイルランプでした。

1850年頃に、灯油の精製法が発見されるとオイルランプは広く普及し、20世紀中頃までヨーロッパで使用されていました。

クリスタルガラス(Crystal glass)

イギリスで開発され、産業革命で大量に普及した、鉛を含んだクリスタルガラス♪

イギリスで開発され、産業革命で大量に普及した、鉛を含んだクリスタルガラス♪

19世紀後半から20世紀にかけて、アールヌーボー&アールデコ期にはフランスのガレやドーム兄弟、ラリックなどの作家さんが芸術作品を生み出しました。

クリスタルガラスは水晶のように透明なガラスという意味だそうです。

透明度も高く、高く澄んだ音がします。

アンティークショップのご主人も、『光にかざすとクリスタル独特の光を見せてくれるよ。

それにクリスタルは指ではじくとキーンと高く澄んだ音色がするよ』 と教えてくださいました。

カットデザインされているものも多く、光の屈折もとても素敵で、うっとりしてしまいますね♪

クリスニングガウン(Order of Holy Baptism baby dress)

クリスニングガウンは、洗礼命名式の時に着るもので、日本で言うお宮参りの時に着るドレスです。

クリスニングガウンは、洗礼命名式の時に着るもので、日本で言うお宮参りの時に着るドレスです。

クリスニングガウンは、その時代のデザインを象徴したすばらしいものですね。

ドレスにもさまざまなデザインがあり、ドレスの切り返し部分についている先端レースを出すと、男の子として、レースをしまうと女の子として着れるようにデザインされているものや、光沢のある綺麗なサテンのドレスなど、どれも赤ちゃんの身長よりずっと長いドレスです。

また、クリスニングボンネット(帽子)もかわいいデザインのものが多く、

フリルたっぷりのものや、レースで編まれたものなど、こちらも様々なデザインのものがあります。

小さくても細部までこだわって作られたベビードレスは、本当に美しくて可愛いですよね♪見ているだけでもうっとりします。

クリームウェア

18世紀イギリスのスタッフォードシャーで多く作られていた白い陶器を、ジョサイア・ウエッジウッドが改良して完成させたクリーム色の陶器です。

中国や日本の白い磁器のように、白い素地に緻密(ちみつ)な図柄の映える器を作ろうと、『クリームウェア(クリーム色の陶器)』の開発が盛んにおこなわれており、ジョサイア・ウエッジウッドもその研鑽(けんさん)に日夜を費やしました。

ジョサイア・ウエッジウッドが36歳の時に英国王妃シャーロットから、花模様で縁が金で囲んだティーセットの注文を受け、クリームウェアで何点かのパターンを王妃に送り、これを見た王妃が感銘(かんめい)して『クィーンズウェア』として認められウエッジウッドの出世作となりました。

また、彼女のマジェスティー・ポッター(女王御用達陶工)として厚遇(こうぐう)したと伝えられています。

グラス(Glass)

20世紀に入って工業化するまではガラスは貴重なものでした。

アンティークのガラスに細工の精巧な物が多いのも、高価なものだったからです。

グラスは種類も形も装飾の仕方も多彩です。

今は見ることのできない職人技のすばらしさなどアンティークグラスならではの魅力は細工に表れています。

またセットのものでも、一つ一つの高さや形が微妙に違うのも手作りならではの味わいです。

グラスの形は国や飲み物によっても違いますが、基本的な形のワイングラスから、シェリーグラスやリキュールグラスへと別れていったと言われています。

リキュールグラスにハンドル付きが多いのも、食後にテーブルから離れて飲むことが多かったためです。

金彩があしらわれたものや、ヴァセリン入りの半透明のもの。

また、グラヴィールやカット細工されたものなど色々あります。

グラヴィールは、フランス語で彫刻の意味になります。ガラスの表面に堀を入れて文様や柄を作る装飾技法です。 ステムは、グラスの脚の部分を言います。これに対して容器の部分をボウル、底をフットといいます。

化粧・装飾用品(Makeup Article)

20世紀に入り生活が豊かになるにつれ実用品だけでなくファッションや化粧品などおしゃれグッズが充実しました。

ドレッサー周りに置く香水瓶(パフュームボトル)やパフケースの他に携帯できるバニティーケースやリップケースなどハイセンスなものが多く作られました。

モダンアイテムとして当時もてはやされたのは、アールデコ期に流行したバニティーケースです。

それまでの天然素材にはない鮮やかな色と自由な形にできる素材の特性から、バラエティー豊かなケースが数多く登場しました。

手のひらサイズのコンパクトな形で中には指にはめられるリングの付いたタイプもありました。

またフランスではジャポニズムが流行していた時期でもあり、日本の印籠のような形のものも作られました。

コレクターが多いのは、パフュームボトル(香水瓶)です。

香水瓶は、有名なガラス作家たちが洗練された作品を数多く作りました。

その中には気付け薬入れも入っています。

気付け薬は、ヨーロッパの貴婦人たちが気を失いそうになった時にバックから取り出してかぐためのもので、大きさや形が、気付け薬とパフュームボトルとよく似ています。

気付け薬は、ヨーロッパの貴婦人たちが気を失いそうになった時にバックから取り出してかぐためのもので、大きさや形が、気付け薬とパフュームボトルとよく似ています。

香水瓶と違うところは、自立される必要がなかったので、しずく型や洋ナシ型など横に置く型が見分けのポイントです。

ケルト文様

紀元前6世紀よりヨーロッパ一体を支配した民族でしたが前1世紀にローマ人により、ガリア地方(現在のイタリア、フランス、ベルギー)が征服されアイルランド地域へ移動し独自の文化を築きました。

ケルト文様の特徴は、渦巻き、組紐、動物、キリスト教、飾り文字になります。

文字を知らなかったケルト人にとってキリスト教と共に入ってきた文字は神聖なものでした。

そのため「ケルズの書」「リンディスファーンの書」「サン・ジェルマン・デ・プレの福音書 頭文字LI 写本」は世界で最も美しい本と呼ばれるほど、ケルト文様の渦巻き、組紐、動物を駆使した見事な装飾文字として描かれました。

硬質磁器(こうしつじき)

硬質磁器(こうしつじき)は軟質磁器(なんしつじき)以外のこと言います。

硬質磁器は、陶磁器のことをいいます。

硬質磁器は1300度以上で焼成される磁器とそれ以下で焼成される磁器があります。

西洋の陶磁器は18世紀のマイセン窯からはじまりました。

ドイツのマイセン窯が硬質磁器の焼成に成功したのが始まりです。

以前からシルクロードを経て中国の美しい磁器など入っていたのですが、当時は製法がわかりませんでした。

そのため、大航海時代になり中国や日本の白地に色絵が施された磁器はあこがれの的でした。

こうして、ヨーロッパも東洋の磁器を手本に発展し広く普及しました。

18世紀半ばにイギリスで硬質陶磁器より軟質磁器のボーンチャイナ(動物の骨粉を加えた骨灰磁器)が開発され、数々のメーカーが登場しましたね。

コールポート(Coalport)

カーフレイから独立したジョン ローズが、1750年に陶器工場を設立して始まった2世紀半の歴史を持つコールポートです。

カーフレイから独立したジョン ローズが、1750年に陶器工場を設立して始まった2世紀半の歴史を持つコールポートです。

1793年にコールポート・ポーセリンとしてビジネスを開始し、19世紀を代表する陶磁器メーカーになりました。

1936年にはフォーリーの製造元のMessers E. Brain & Ltd.に引き継がれ、1967年にウェッジウッドグループの傘下に入りましたが、1986年のウォーターフォードとウェッジウッドの合併により縮小され、ボーンチャイナ食器の製造は一部ウェッジウッドに移され、それ以外は中止されました。

コールポートは19世紀にハンドペイントのシンブルを作っています。

上部は尖っても平べったくもなく、なだらかな半球形で、下部の縁は少し広がって、とても特徴があります。コレクターの間でも有名ですね。